Химический состав и пищевая ценность плодовых тел шампиньона

В настоящее время химический состав. (табл.1) и пищевая ценность шампиньонов изучены достаточно полно.

Таблица 1. Состав плодовых тел шампиньона

Название вещества ∙ Содержание, % (на сухое вещество)

Азотистые ∙ 60,3

Белковые ∙ 32,1

Азот аминокислот ∙ 1.8

Зольные элементы ∙ 1.4

Жиры ∙ 1.6

Маннит ∙ 2,7

Трегалоза ∙ 0,1

Из таблицы видно, что основными компонентами, составляющими плодовые тела, являются азотистые вещества, составляющие 60,3 %, в том числе белки — 32,1 %, а также зольные элементы. Кроме того, в плодовых телах много азотистых соединений, таких, как пептоны, амиды, пуриновые и пиримидиновые основания, аминокислоты.

Исследования показали; что в грибах присутствуют более 20 аминокислот, в том числе все незаменимые для питания человека — метионин, цестеин, цистин, триптофан, треонин, валин лизин и фенилаланин. Зольная часть грибов представлена в основном такими элементами, как фосфор, калий, сера, кальции и магний.

Установлено также, что в грибах шампиньонах содержатся витамины B1, В2, В6, РР, D, Е и провитамин А. Необходимо добавить к этому, что в шампиньонах много ароматических веществ, которых нет ни у каких зеленых растений. Поэтому шампиньоны по своим пищевым достоинствам стоят на первом месте среди овощных культур.

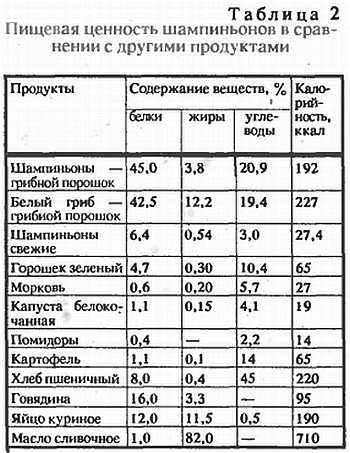

Сравнительная пищевая ценность грибов шампиньонов приведена в табл. 2.

Посадочный материал шампиньонов

Начав заниматься искусственный выращиванием шампиньонов, первоначально грибоводы в качестве, посадочного материала использовали дикорастущую грибницу. Позднее стали применять грибницу, которую получали на грядах компоста. В местах гряд с наиболее активно разросшимся мицелием отбирали куски компоста, подсушивали и хранили их до следующего срока посадки. Однако такая грибница постепенно снижала урожайность, поскольку при подобном способе заготовки вместе с нею из года в год «передавались» вредители и болезни грибов. Поэтому практика грибоводства требовала более совершенного способа производства посадочного материала (грибницы — мицелия).

Впервые стерильную грибницу из-спор шампиньона получили во Франции в Институте Пастера в конце прошлого века, затем в странах, где выращивали грибы, появились лаборатории по производству коммерческого мицелия. Были разработаны способы производства компостного и зернового посадочного материала — мицелия. В России культура шампиньона появилась в 30-х годах прошлого столетия, и грибоводство в стране развивалось по пути, пройденному всеми странами, то есть от более простых способов выращивания мицелия и грибов к более сложным, современным и эффективным. Большая роль в развитии отечественного грибоводства и, в частности, в организации производства посадочного материала, принадлежит Е.Н. Клюшниковой с ее сотрудниками, разработавшими и освоившими методы получения стерильной грибницы в нашей стране на биолого почвенном факультете МГУ.

Производство компостного мицелия

Несмотря на многие десятилетия, прошедшие с начала освоения метода производства компостного мицелия, суть процесса сохранилась до нашего времени практически без существенных изменений. В настоящее время в нашей стране принята следующая технология производства компостного мицелия.

Вначале делают компост для выращивания мицелия. Компост готовят из соломы озимой ржи или пшеницы в смеси с конским навозом в соотношении 2:1 (по массе) в буртах. За время ферментации в буртах компост регулярно увлажняют, поливая его водой, вносят мел и алебастр для создания необходимой реакции среды. Время ферментации компоста в буртах 20…22 дня. За это время компост 3…4 раза тщательно перемешивают — перебивают. После ферментации в бурте компост должен иметь однородный состав, влажность 70…72 %, реакцию среды pH = 7,6…7,8 и содержание общего азота 1,4…1,8 % (на сухое вещество). Затем компост промывают водой в ваннах, отмывая нежелательные примеси и удаляя избыток аммиачного азота. После промывки компост партиями поступает на пресс, где из компоста удаляют излишнюю влагу, набранную им при промывке в ваннах. После пресса компост направляем в дробилку — измельчитель, где он измельчается и увлажняется водой.

Компост, готовый для работы, после дробилки должен иметь влажность 63…65 % (по массе), реакцию среды pH = 7,0…7,1 и содержание общего азота 1,2… 1,4 % (на сухое вещество).

Размельченный компост помещают (набивают) в 2-литровые банки и тщательно уплотняют. В каждую банку должно входить 750…800 г компоста. По центру банки в компосте специальным сверлом делают инокуляционный канал диаметром 30 мм. Закрывают банки на обычном закаточном станке металлическими крышками, используемыми для консервирования. В крышках, также по центру, до закатывания проделывают отверстия диаметром 27 мм, которые затыкают ватными пробками. Пробки вместе с крышками закрывают плотной бумагой, которая удерживается на банках резинками. Подготовленные таким образом банки с компостом стерилизуют в автоклавах. Процесс стерилизации банок с компостом проходит при температуре 150 °C и давлении 3 атм в автоклавах в течение 3 ч. После стерилизации банки с компостом охлаждают и перевозят в стерильное помещение, где проводят инокуляцию компоста — введение в компост промежуточной культуры, приготовленной на зерне.

Зерновую промежуточную культуру дозами 35…40 г специальными ложками через отверстие в крышке засыпают в инокуляционный канал. Проинокулированные (зараженные) промежуточной средой банки устанавливают в термостатные камеры. Период заражения всего объема компоста в банке составляет от 30 до 45 сут. В этот период в компосте температуру воздуха в камере поддерживают на уровне 24+1 °C, а относительную влажность 60–65 %. После того как весь объем компоста зарастет мицелием, банки перемещают в холодильные камеры, где держат до момента реализации их потребителям. Хранят мицелий в холодильных камерах при температуре 0…2 °C. Срок хранения компостного мицелия в банках (в холодильных камерах) 10…12 мес. без потери урожайных качеств.

При перевозке потребителями компостный мицелий при температуре от 10 до 20 °C хорошо сохраняется до 1 мес. Перегрев мицелия выше 20 °C, а также его замораживание при перевозках могут в определенной мере снижать его урожайные качества. Поэтому при перевозках и хранении мицелия нужно стараться соблюдать требования температурного режима. Лучший температурный режим при хранении и перевозках мицелия — 0…2 °C.

Производство зернового мицелия

Процесс производства зернового мицелия существенно отличается от процесса производства компостного мицелия. Весь цикл производства зернового мицелия начинается с того, что зерно (рожь, пшеница, сорго), предназначенное для выращивания мицелия, тщательно очищают от инородных примесей, мусора и поврежденных зерновок; Очищенное зерно поступает на линию бланшировки, где в течение 45…50 мин зерно обрабатывается в горячей воде при температуре 95…100 °C. После запаривания на линии бланшировки зерно должно иметь влажность 53…55 % (по массе). В зерно вносят мел и гипс для создания нейтральной реакции среды, при которой мицелий растет быстрее. Доза мела и гипса — 5 % от массы зерна. Подготовленное таким образов зерно засыпается в стеклянные банки емкостью 3,7 л. Норма насыпки зерна в банку составляет 1600 г, или 3/4 объема банки. Банки с зерном плотно закрывают крышками с фильтрами и стерилизуют в автоклаве в течение 2,5 ч при температуре 150 °C и давлении 1,5 атм. Простерилизованные банки с зерном охлаждают до 22…25 °C и перевозят в боксы для инокуляции их промежуточной культурой мицелия.

В стерильных условиях проводят инокуляцию зерна в банках. Во время инокуляции крышку с фильтром снимают с банки, в банку вносят 50…60 г промежуточной культуры и банку снова закрывают крышкой. Затем банки встряхивают, для того чтобы промежуточная культура равномерно перемешалась с зерном в банке. Проинокулированные банки устанавливают в стерильные камеры для зарастания. Период зарастания зерна в банке составляет 14 дней. Температура в термостатных камерах при выращивании мицелия должна быть на уровне 24+1 °C. После 7 дней проращивания мицелия на зерне проводят встряхивание банок, чтобы зарастание зерна в банках было равномерным.

После того как зерно в банках полностью зарастет, проводят перетаривание мицелия из банок в полиэтиленовые пакеты. Последние имеют перфорацию, чтобы мицелий мог дышать В каждый полиэтиленовый пакет вместимостью 2 л входит 1200 г зернового мицелия. Полиэтиленовые пакеты с мицелием укладывают на подзоны и ставят в холодильные камеры, где мицелий при температуре 0…2 С дорастает и хранится до реализации потребителям. Полный цикл производства зернового мицелия от подготовки зерна до реализации мицелия составляет 2 мес. Наблюдения и проведенные опыты показали, что зерновой мицелий можно хранить при температуре 0…2 °C до 6 мес. без потерь им урожайных качеств. При перевозке зернового мицелия нужно стремиться к тому, чтобы мицелий не перегревался, не замерзал и не задохнулся, так как он более чувствителен к неблагоприятным факторам, чем компостный мицелий Для наиболее полного представления особенностей производства посадочного материала грибов шампиньонов следует добавить, что это достаточно сложный процесс. Если подготовительные операции с компостом и зерном идут в нестерильных условиях, то после стерилизации компоста и зерна в банках все операции выполняются только в стерильных условиях и требуют высокой квалификации и больших навыков персонала.

К вышеизложенному необходимо добавить, что мы только коротко изложили основные операции по производству коммерческого мицелия и не затрагивали более сложные аспекты работы с коллекцией маточных культур, поскольку для их выполнения требуется более серьезная специальная подготовка и высокий уровень квалификации. В заключение повторим, что зерновой мицелий готовится на зерне ржи, пшеницы и сорго. Для производства компостного мицелия можно составлять компосты не только из соломы и конского навоза, но также из соломы и бройлерного помета, соломы с добавками соевой муки или солодовых ростков.

Как зерновой, так и компостный мицелий обеспечивает получение стабильных урожаев грибов в том случае, если все другие факторы роста и развития грибов отвечают требованиям культуры.

Начинающим грибоводам мы рекомендуем использовать в работе компостный мицелий (рис. 2), так как он лучше переносит нарушения режима хранения при перевозках, более устойчив в случае недостаточно высокого качества компоста, а также не повреждается мышевидными грызунами. После того как грибовод-любитель приобретет опыт практической работы, можно и нужно работать с зерновым мицелием, поскольку с ним работать физически легче и он дает более высокие урожаи грибов.

Рис. 2. Компостный (в банке) и зерновой мицелий

В практике современного грибоводства применяется также мицелий, выращенный на минеральной основе, но объемы его производства и практического использования незначительны, поскольку он очень чувствителен к неблагоприятным факторам и быстро погибает. В странах с развитой отраслью грибоводства кроме фабрик по производству мицелия имеются научные центры, которые ведут работы по селекции новых штаммов шампиньонов, введению новых видов грибов в культуру и производству маточной культуры. Селекционные центры оснащены самым современным оборудованием и работают в них специалисты высшей квалификации. При этом такие центры работают, как правило, на базе предприятий по производству мицелия.

Основными задачами селекционеров-грибоводов в настоящее время являются:

• получение штаммов шампиньонов, обеспечивающих получение 30…35 кг грибов с 1 м2 полезной площади за 5…6 недель плодоношения;

• разработка штаммов, устойчивых к вирусным заболеваниям и повышенным температурам;

• селекция штаммов, пригодных для механизированного сбора урожая;

• создание штаммов грибов с высокими товарными качествами.

В настоящее время единственным производителем и поставщиком посадочного материала культивируемых грибов в нашей стране является завод по производству мицелия совхоза «Заречье» Одинцовского района Московской области.

Завод производит и поставляет всем желающим посадочный материал шампиньонов и вешенки обыкновенной. Завод располагает большой коллекцией маточных культур грибов, в составе которой 50 штаммов шампиньона, 15 штаммов вешенки обыкновенной, а также штаммы кольцевика и опенка зимнего.

Все штаммы обладают высокой потенциальной урожайностью и хорошими пищевыми и товарными качествами. Коммерческий мицелий шампиньонов обеспечивает получение урожая грибов до 20…25 кг с 1 м2 площади за один оборот.

Больше книг — больше знаний!

Заберите 30% скидку новым пользователям на все книги Литрес с нашим промокодом

ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ