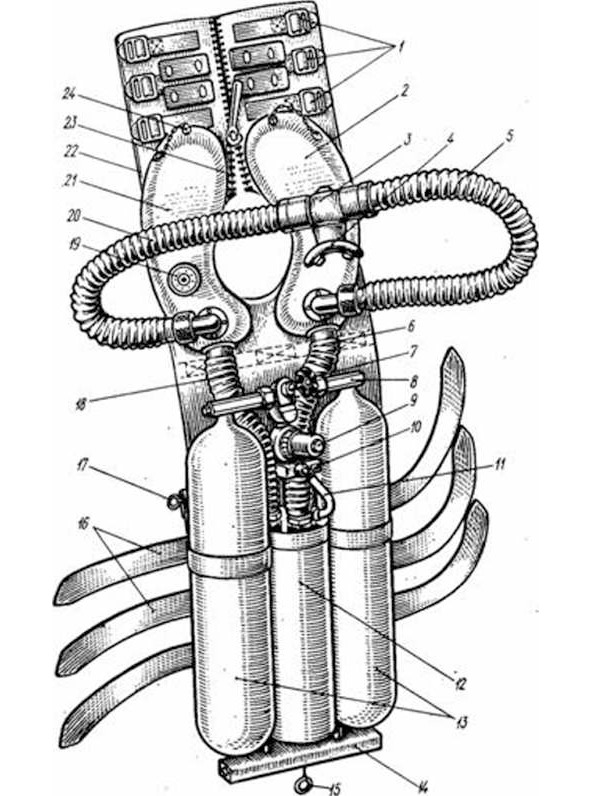

Рис. 10. Устройство аппарата МК-6

Рис. 10. Устройство аппарата МК-6.

1 – пряжки; 2 – мешок вдоха; 7 – клапанная коробка; 4 – загубник; 5 – трубка вдоха: 6 – соединительная трубка; 7 – запорный вентиль; 8 – тройник; 9 – редуктор; 10 – блок дозировки; 11 – трубка подачки газа; 12 – коробка поглотителя; 13 – газовые баллоны; 14 – панель; 15 и 17 – кольца: 16 – ремни; 18 – соединительная трубка выдоха; 19 – травящий клапан; 20 – трубка выдоха; 21- мешок выдоха; 22 – подкладка; 23- застежка типа «молния»; 24 – спускная пробка.

Баллоны соединены трубками с общим запорным вентилем, имеющим штуцер для присоединения зарядной трубки. Запорный вентиль соединен с редуктором, снижающим давление газовой смеси, поступающей из баллонов, до постоянной величины. Газовая смесь из редуктора поступает в блок дозировки.

Перед спуском редуктор регулируется так, чтобы давление подаваемой им газовой смеси соответствовало требуемой подаче через блок дозировки. Для подачи 8 л/мин газовой смеси постоянное давление должно быть 0,549 МПа (5,6 кгс/см2), подачи 12 л/мин – 0,961 МПа (9,8 кгс/см2) и подачи 21 л/мин – 1,236 МПа (12,6 кгс/см2).

Блок дозировки имеет три дюзы с сетчатым фильтром. В зависимости от потребности может подаваться 8, 12 или 21 л/мин газовой смеси в зависимости от ее давления в редукторе. Водолаз может подавать газовую смесь ручным пускателем.

Дыхательные мешки, сделанные из эластичной резины, имеют емкость около 4 л каждый. Мешки крепят к нагрудной подкладке шестью поворачивающимися застежками каждый. Каждый из мешков имеет по два присоединительных штуцера, с дыхательными трубками и трубками, соединяющими их с коробкой поглотителя. На мешке выдоха, кроме того, установлен травящий клапан, вытравливающий в воду излишки газовой смеси.

Коробка поглотителя имеет сверху два штуцера для присоединения дыхательных трубок, а снизу крышку, крепящуюся четырьмя барашками. Внутрь коробки вставляют патрон, содержащий около 2 кг поглотителя углекислого газа. Патрон поджимается пружиной к внутренней части штуцера выхода очищенной газовой смеси. Выдыхаемая водолазом газовая смесь попадает в зазор между корпусом коробки и патроном, затем, проходя через патрон снизу вверх, очищается от углекислого газа.

В России в 2006 г. также был создан дыхательный аппарат ДА-21 полузамкнутого/ замкнутого цикла (рис. 11).

Рис. 11. Внешний вид ДА-21 (без крышки).1 и 2 – газовые баллоны, 3 – коробка с химпоглотителем СО2;4 – дыхательный мешок.

Он содержит два баллона с 60% кислородно-азотной смесью (называемой на западе нитрокс), под давлением 300 кгс/см2 и дыхательный мешок объёмом 8 л, что обеспечивает возможность плавания водолаза на глубине до 20 м в течение 4-х часов при полузамкнутом цикле дыхания, и кратковременные погружения на глубину до 40 м. Сопротивление дыханию в этом случае не превышает 50 мм вод. столба.

При переходе на замкнутый цикл дыхания в баллоны заряжают чистый кислород. Но сопротивление дыханию при этом возрастает до 100 мм вод. столба, время пребывания водолаза под водой увеличивается до 6 ч, а глубина погружения снижается до 8 -10 м.

Возможен переход на замкнутый цикл дыхания и при 60% кислородно-азотной смеси, но при этом парциальное давление кислорода в дыхательном мешке будет постепенно падать из—за того, что водолаз потребляет чистый кислород, а взамен из баллона подаётся смесь кислорода с азотом. Поэтому содержание азота в дыхательном мешке будет постепенно нарастать (ведь он не расходуется). Чтобы предупредить кислородное голодание (снижение парциального давления кислорода до 16 – 17%) и потерю водолазом сознания при всплытии, следует периодически производить трёхкратную промывку дыхательного аппарата (трижды выдыхать смесь в воду через клапанную коробку, включив её на атмосферу). При этом уменьшающийся объём смеси в дыхательном мешке будет пополняться из баллонов и содержание кислорода увеличится.

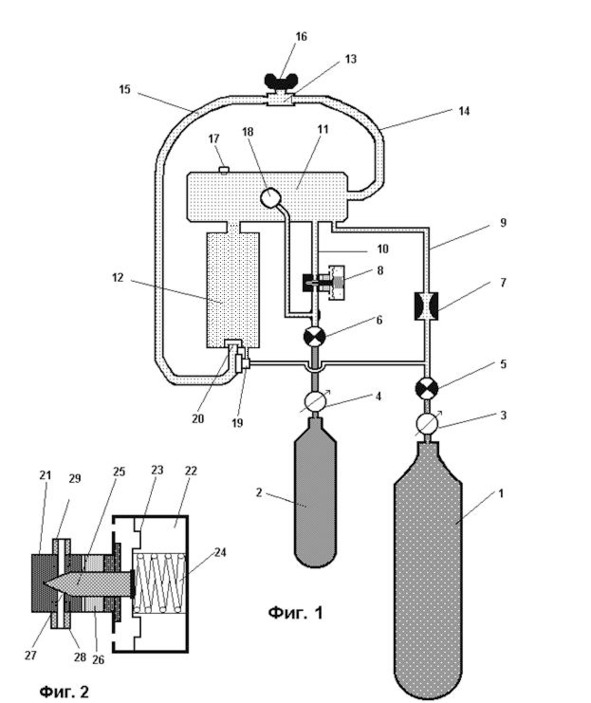

Автором книги была разработана и запатентована другая конструкция дыхательного аппарата замкнутого/ полузамкнутого цикла, которая не имеет указанных выше недостатков (рис. 12)..

Задача решается путём раздельного баллонного хранения компонентов дыхательной смеси – кислорода и азота (в отличие от существующих ИДА полузамкнутого типа), введения в конструкцию аппарата специального дозирующего клапана по азоту, и корректора кислорода.

Рис. 12. Принципиальная схема перспективного дыхательного аппарата замкнутого/ полузамкнутого цикла.

ИДА (фиг. 1) состоит из: баллона с кислородом 1; баллона с азотом 2; запорного вентиля кислорода 3; запорного вентиля азота 4; редуктора кислорода 5; редуктора азота 6; калиброванной дюзы для подачи кислорода 7; дозирующего клапана подачи азота 8; гибких дюритовых шлангов для подачи кислорода 9 и подачи азота 10 в дыхательный мешок водолаза; дыхательного мешка 11; коробки с веществом ХПИ 12; клапанной коробки 13 с клапаном вдоха, трубки вдоха 14 и трубки выдоха 15; полумаски 16; травящего клапана 17; дыхательного автомата 18, автоматического корректора кислорода 19, клапана выдоха 20.

Дозирующий клапан (фиг. 2) состоит из: корпуса 21, герметичной камеры постоянного давления 22, диафрагмы 23, пружины 24, иглы 25, сальника 26, дюзы 27, входного штуцера 28 и выходного штуцера 29.

Работает аппарат следующим образом.

На глубинах до 10 м в дыхательный мешок водолаза подаётся чистый кислород. В мешок он поступает из баллона 1 через вентиль 3, редуктор 5 и калиброванную дюзу 7. Дюза 7 ограничивает подачу кислорода исходя из его потребления водолазом при минимальной физической нагрузке (объём вентиляции лёгких 20 – 25 л/мин).

Далее, из мешка 11, через трубку вдоха 14 и клапанную коробку 13, кислород поступает в полумаску 16 и в лёгкие водолаза. Оттуда, через трубку выдоха 15 и клапан выдоха 20, часть кислорода и образовавшийся в лёгких углекислый газ поступают в коробку 12 с поглотителем двуокиси углерода – веществом ХПИ. После поглощения углекислоты оставшийся кислород снова поступает в дыхательный мешок водолаза, где пополняется новой порцией кислорода, поступающего из кислородного баллона 1. Трубопровод подачи азота в дыхательный мешок водолаза на глубинах до 10 м перекрыт дозирующим клапанном 8. Работает клапан следующим образом.

На глубинах до 10 м давление воды на диафрагму 23 не достаточно, чтобы преодолеть усилие пружины 24 и игла 25 запирает дюзу 27. При погружении водолаза на глубину свыше 10 м, наружное давление преодолевает сопротивление пружины 24, диафрагма 23 прогибается в сторону камеры постоянного давления 22, игла 25 приоткрывает дюзу 27 и азот из баллона 2, через вентиль 4 и редуктор 6, входной штуцер 28, дюзу 27 поступает в выходной штуцер 29 и далее в дыхательный мешок 11.

Подача азота в мешок дозируется в зависимости от глубины погружения. Чем больше глубина, тем больше открыт клапан. Заводская регулировка клапана должна обеспечивать поддержание в дыхательном мешке водолаза:

– 60% содержание кислорода на глубине 20 м;

– 40% содержание кислорода на глубине 40 м;

– 30% содержание кислорода на глубине 60 м;

с погрешностью +3%, при минимальной физической нагрузке (объём лёгочной вентиляции 20 – 25 л/мин.).

В результате исчезает опасность кислородного отравления водолаза.

При подъёме с 60 м на поверхность, клапан 8 сперва уменьшает подачу азота, а на глубине 10 м полностью закрывается. Водолаз переходит на дыхание чистым кислородом, что сокращает время декомпрессии.

Если погружение водолаза происходит достаточно быстро (со скоростью 0,3 м/с и более) то дыхательный мешок 11 не успевает наполняться кислородно-азотной смесью и обжимается. Это приводит к увеличению сопротивления дыханию. Поэтому в мешке установлен дыхательный автомат 18, подсоединённый к трубопроводу азота. Если разряжение в мешке превысило допустимый порог, автоматически открывается клапан подачи азота и мешок наполняется газом. Количество кислорода в нём падает, что делает безопасным дальнейшее погружение.

При всплытии дыхательный мешок водолаза раздувается, и травящий клапан 17 выпускает излишнюю газовую смесь. Постепенно она заменяется на новую, с повышенным содержанием кислорода.

В случае повышения физической нагрузки водолаза, объём его лёгочной вентиляции возрастает и может достигнуть 100 – 120 л/мин. Потребление кислорода также возрастает в несколько раз. Дюза 7 уже не сможет обеспечить заданный состав дыхательной смеси в дыхательном мешке и парциальное давление кислорода в нём начнёт падать. В конечном итоге это может привести к кислородному голоданию и потери сознания водолазом при всплытии с глубины на поверхность.

Чтобы избежать этого, в аппарате установлен автоматический корректор кислорода 19. Это дыхательный автомат аналогичный по конструкции дыхательному автомату акваланга с той лишь разницей, что установлен он в нише трубки выдоха, перед клапаном выдоха 20.

Известно, что с увеличением объёма вентиляции лёгких водолаза, возрастает и сопротивление дыханию. Согласно экспериментальным данным, в ИДА с дыхательным мешком оно может колебаться от 50мм водяного столба при минимальной лёгочной вентиляции, до 200 мм при максимальной лёгочной вентиляции, причём, повышается сопротивление, как при вдохе, так и при выдохе. Это обстоятельство и использовано для автоматической коррекции кислорода. Работает автоматический корректор следующим образом.

При выдохе в трубке 15 давление газа превышает давление воды. Величина этого превышения зависит от сопротивления пружины клапана выдоха 20, сопротивления химпоглотителя 12 и дыхательного мешка 11. При увеличении объёма лёгочной вентиляции повышается давление в трубке выдоха и частота его колебаний (водолаз дышит чаще). Это давление воздействует на мембрану дыхательного автомата 19 и, при превышении установленного порога, мембрана открывает клапан подачи кислорода в дыхательный контур (в коробку с ХПИ). Чем больше перепад давлений, тем дольше открыт клапан дыхательного автомата, тем больше кислорода он подаёт в дыхательную смесь. Заводская регулировка клапана должна обеспечить постоянство парциального давления кислорода в дыхательной смеси в требуемых пределах при колебании объёма лёгочной вентиляции от 20 до 120 л/мин.

Можно было бы решить вопрос безопасности и без корректора кислорода, установив подачу кислорода в дыхательный мешок через дюзу 7 по максимуму (исходя из максимального объёма лёгочной вентиляции 120 л/мин), но тогда при меньших нагрузках, лишний кислород стравливался бы в воду через травящий клапан 17, что привело бы к неэкономному расходу газа и увеличению демаскирующей водолаза газовой следности. При погружении на глубины свыше 10м пришлось бы увеличить и подачу азота, чтобы поддержать необходимое парциальное давление кислорода, что привело бы к дальнейшему неэкономному расходу газов и увеличению следности.

Таким образом, предложенный автором ИДА совмещает в себе малогабаритность и высокую автономность ИДА замкнутого цикла с безопасностью и удобством эксплуатации ИДА полузамкнутого цикла дыхания в большом диапазоне глубин погружения и при различных физических нагрузках водолаза.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.