1.2.2. ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

За рубежом дыхательные аппараты замкнутого цикла называют ребризерами. Ребризер (от англ. Re – приставка, обозначающая повторение какого-либо действия, и англ. Breath – дыхание, вдох) – дыхательный аппарат, в котором углекислый газ, выделяющийся в процессе дыхания, поглощается химическим составом (химпоглотителем), затем смесь обогащается кислородом и подаётся на вдох. Русское название ребризера – изолирующий дыхательный аппарат (ИДА).

Первый такой аппарат был создан и применен британским изобретателем Генри Флюссом в середине XIX века при работе в затопленной шахте (значительно раньше акваланга). Кислородный ребризер замкнутого цикла имеет все основные детали, характерные для ребризера любого типа: дыхательный мешок, коробка с химпоглотителем (ХПИ), дыхательные шланги с клапанной коробкой, байпасный клапан (ручной) или дыхательный автомат, травящий клапан и баллон с редуктором высокого давления.

Принцип работы следующий: кислород из дыхательного мешка поступает через невозвратный клапан в легкие водолаза, оттуда, через другой невозвратный клапан кислород и образовавшийся при дыхании углекислый газ попадает в коробку с ХПИ, где углекислый газ связывается натриевой известью, а оставшийся кислород возвращается в дыхательный мешок. Кислород, заменяющий потребленный водолазом, подается в дыхательный мешок дыхательным автоматом, или байпасом, когда мешок сжимается при вдохе.

При погружении обжим дыхательного мешка компенсируется либо за счет срабатывания дыхательного автомата, либо с помощью ручного байпаса, управляемого самим водолазом. Надо заметить, что, несмотря на название «замкнутый», любой ребризер замкнутого цикла выпускает через травящий клапан пузырьки дыхательного газа во время всплытия. Чтобы избавиться от пузырей, на травящие клапаны устанавливают колпачки из мелкой сетки или поролона. Это простое устройство весьма эффективно и снижает диаметр пузырьков до 0,5 мм. Такие пузырьки полностью растворяются в воде уже через полметра и не демаскируют водолаза на поверхности.

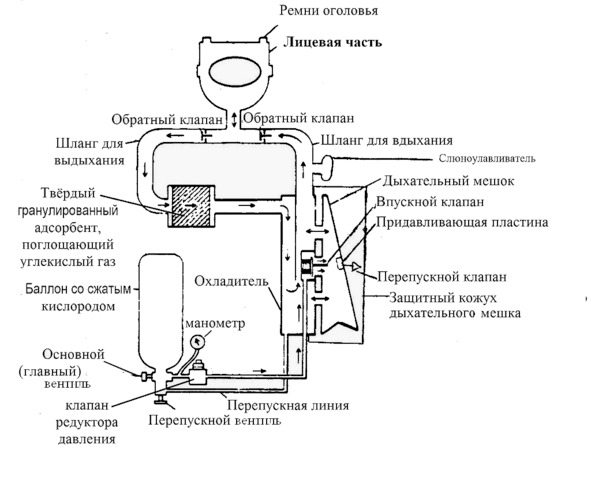

Принципиальная схема аппарата замкнутого цикла приведена на рис. 4.

Рис. 4. Принципиальная схема дыхательного аппарата замкнутого цикла.

Впускной клапан на данной схеме и есть дыхательный автомат, который подаёт кислород в дыхательный мешок. Перепускной вентиль служит для прямого наполнения дыхательного мешка в обход редуктора, когда кислород заканчивается (типа байпаса).

Ограничения, присущие кислородным ребризерам замкнутого цикла, обусловлены в первую очередь тем, что в данных аппаратах применяется чистый кислород, парциальное давление которого и является ограничивающим фактором по глубине погружения. Так, в теплой воде при минимальной физической нагрузке. В военно-морском флоте НАТО такой предел составляет 12 метров, а в ВМФ России – 20 метров.

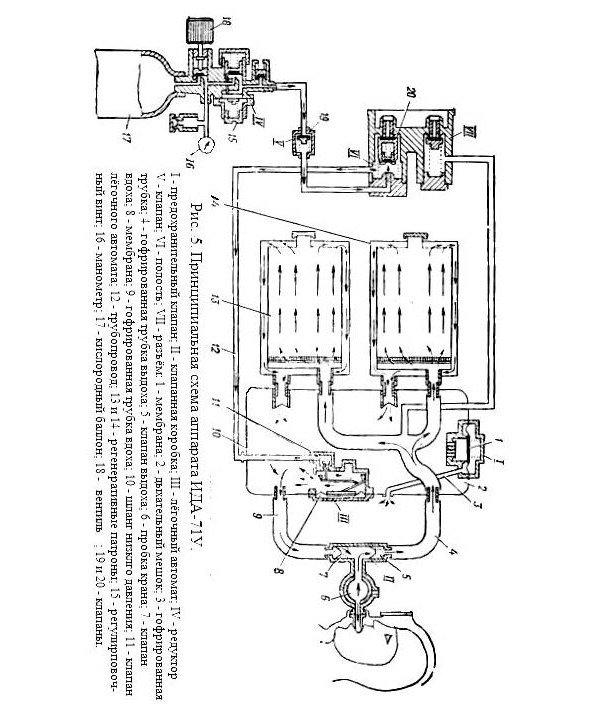

В России в 1973 г. был создан дыхательный аппарат ИДА-71, которым пользовались военные. Для выработки кислорода в нём использовалось вещество О3. Это аналог пластин ВПВ, которые используются в регенеративных патронах для выработки кислорода на подводных лодках, только здесь оно засыпается в регенеративную коробку в виде гранул (за рубежом это вещество не выпускается). Кислородный баллон малой ёмкости – 1,3 л был необходим только для заполнения дыхательного мешка при погружении. Поскольку это кратковременный режим, а основной режим – плавание на постоянной глубине, то работало в основном вещество О3, которого хватало на 5 – 6 часов плавания (в зависимости от температуры воды). Принципиальная схема дыхательного аппарата ИДА-71 приведена на рис. 5.

К ИДА-71 мог также подключаться дополнительный баллон, ёмкостью 1,3 л, с 40% азотно-кислородной смесью, который крепился на бедре водолаза. Он позволял водолазу работать на глубине до 40 м.

Принципиальная схема аппарата ИДА-71У.

Баллон подключался и отключался автоматически, когда глубина достигала 18 – 20 м. После чего водолаз делал трёхкратную промывку дыхательного мешка и лёгких.

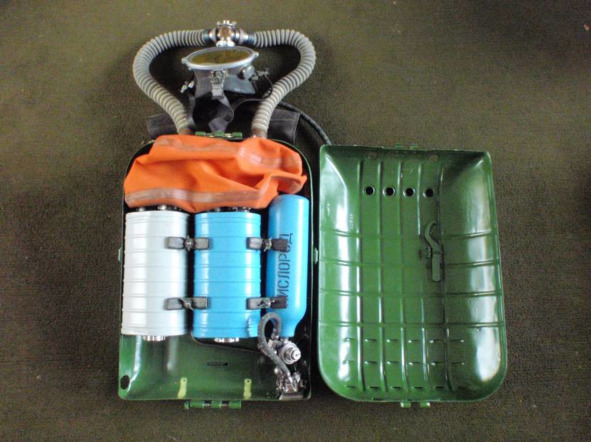

Аппарат имеет две дыхательные коробки – одна с веществом ХПИ, другая с О3. Однако в холодной воде (около 0 градусов) вещество ХПИ и О3 работают плохо (их надо предварительно «раздышать»). Поэтому водолазы часто обе дыхательные коробки заполняли веществом О3. Оно тоже хорошо поглощает углекислый газ и увеличивает время работы аппарата. Внешний вид ИДА-71У, с полумаской и клапанной коробкой приведён на рис. 6.

Рис. 6. Внешний вид дыхательного аппарата ИДА-71У.

Аппарат выпускался с магнитным (стальным) и немагнитным (дюралюминиевым) кислородным баллоном. Немагнитный вариант нужен был инженерным войскам при разминировании участка побережья для высадки десанта.

Дыхательный аппарат ИДА-71 до сих пор является лучшим в мире по продолжительности пла-вания. За рубежом в подобных аппаратах с замкнутым циклом не применяют вещество О3 для выработки кислорода. Оно считается опасным, поскольку при попадании воды, образует щёлочь и может вызвать химический ожёг лёгких. Вместо него используют баллон с кислородом ёмкостью 5 л и дыхательный автомат для его автоматической подачи.

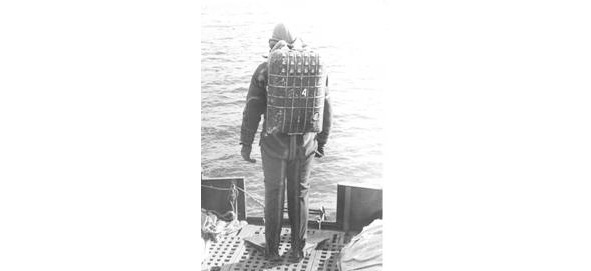

Автор книги перед погружением в снаряжении СЛВИ с дыхательным аппаратом ИДА-71п. (опытный образец №4).

Чтобы водолаз не испытывал затруднения дыхания (вызванное нехваткой объёма воздуха в дыхательном мешке, которая и включает дыхательный автомат) было решено осуществлять постоянную подачу кислорода через калиброванную дюзу со скоростью 1 – 1,5 литра в минуту. Этого хватает при малой физической нагрузке водолаза. Мешок при этом раздут и сопротивление дыханию минимальное. Травящий (предохранительный) клапан мешка постоянно выпускает мелкие пузырьки газа. При увеличении нагрузки периодически срабатывает дыхательный автомат, компенсируя нехватку кислорода. Такие дыхательные аппараты получили название полузамкнутые. На них мы остановимся ниже.

В последние годы в США стали выпускать дыхательные аппараты замкнутого цикла с электронным управлением составом дыхательной смеси. Внешний вид ИДА с электронным управлением представлен на рис. 7.

Рис. 7. Внешний вид ИДА с электронным управлением (США).

Впервые такой аппарат был изобретен Вальтером Старком и назывался Electrolung. Принцип функционирования состоит в том, что нейтральный газ (азот или гелий) подается ручным или автоматическим байпасным клапаном для компенсации обжима дыхательного мешка при погружении, а кислород подается с помощью электромагнитного клапана, управляемого микропроцессором. Микропроцессор опрашивает 3 кислородных датчика, сравнивает их показания и, усредняя два ближайших, выдает сигнал на соленоидный клапан. Показания третьего датчика, отличающиеся от двух других сильнее всего – игнорируются. Обычно соленоидный клапан срабатывает раз в 3—6 секунд в зависимости от потребления водолазом кислорода.

Погружение выглядит примерно так: водолаз вводит в микропроцессор два значения парциального давления кислорода, которые электроника будет поддерживать на разных этапах погружения. Обычно это 0,7 ата для выхода с поверхности на рабочую глубину и 1,3 ата для нахождения на глубине, прохождения декомпрессии и всплытия до 3-х метров. Переключение осуществляется тумблером на консоли ребризера. В процессе погружения водолаз обязан контролировать работу микропроцессора для выявления возможных проблем с электроникой и датчиками.

Конструктивно ребризеры замкнутого цикла с электронным управлением практически не имеют ограничений по глубине и реальная глубина, на которой возможно их использование, обусловлена в основном погрешностью кислородных датчиков и прочностью корпуса микропроцессора. Обычно предельная глубина составляет 150 – 200 метров. Других ограничений электронные ребризёры замкнутого цикла не имеют.

Основным недостатком этих ребризёров, существенно ограничивающим их распространение является высокая цена самого аппарата и расходных материалов. Важно помнить, что обычные компьютеры и декомпрессионные таблицы не подходят для погружений с электронными ребризерами, поскольку парциальное давление кислорода остается неизменным на протяжении практически всего погружения. С ребризерами такого типа должны использоваться либо специальные компьютеры (VR-3, VRX, Shearwater Predator, DiveRite NitekX, HS Explorer) или же погружение должно рассчитываться предварительно с помощью таких программ, как Z-Plan или V-Planer по минимально возможному парциальному давлению кислорода (при этом необходимо очень строго следить, чтобы значение парциального давления не снижалось ниже расчётного, иначе риск получить декомпрессионную болезнь многократно возрастает).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.